高效精准结构计算软件革新工程设计智能新维度

19429202025-03-20手机软件13 浏览

一、算得快就是好软件吗?传统设计工具为何集体失灵?

当某建筑集团工程师用传统有限元软件计算一栋50层钢结构的抗震性能时,系统提示需要等待6小时;而隔壁团队使用DeepSEAI平台,仅用5秒就输出了非线性响应曲线和材料用量建议。这样的对比暴露出一个尖锐矛盾:在追求高效率、高精度的现代工程领域,传统设计软件为何越来越力不从心?

高效精准结构计算软件的崛起,正以颠覆性姿态革新工程设计智能新维度。以北达飞易有限元仿真软件为例,其基于"胡张元算法"直接求解应力边界,使弹性结构分析的建模耗时从30分钟压缩至5分钟,计算精度却提升40%。这种变革不仅体现在速度层面——某桥梁工程使用智能拓扑优化模块后,主梁用钢量减少18%却满足所有安全指标,证明算法革新正在重构工程经济性的评价体系。

二、复杂问题如何破解?多物理场耦合分析不再"拆东墙补西墙"

重庆长江轴承的研发团队曾深陷困境:传统软件分析轴承振动噪声时,机械应力、热变形、电磁干扰等参数需要分步计算,导致误差累积超过15%。引入智能计算框架后,多物理场耦合分析首次实现同步迭代,将产品开发周期缩短60%。

高效精准结构计算软件革新工程设计智能新维度的核心突破,在于打通了数据孤岛。某超高层建筑项目中,BIM模型与结构计算模块的实时交互,让工程师在调整核心筒位置时,能即时看到风振系数、混凝土用量等23项参数的联动变化。这种"所见即所得"的设计体验,使得方案优化效率提升300%。

三、设计还能自动生成?AI算法正在重构工程师工作流

基准方中建筑设计院的最新投标案例极具代表性:面对客户提供的异形建筑平面,生成式智能设计系统在20分钟内输出8套合规结构方案,而人工团队需要3天才能完成1套。更令人惊讶的是,系统自动生成的空腹桁架方案,用钢量比工程师经验方案还节省12%。

这种高效精准结构计算软件革新工程设计智能新维度的实践,正在催生新的行业标准。清华大学团队开发的剪力墙智能布置算法,通过学习2300多个实际工程数据,现已能自动处理斜向空间、非对称布局等复杂情况,设计错误率较人工降低85%。在某装配式住宅项目中,从建筑图纸到结构计算书的全流程自动化,使设计周期从45天压缩至7天。

未来已来:智能设计时代的生存法则

当某工业软件展会上,工程师用语音指令实时调整钢结构节点参数,AI助手同步生成3D模型和应力云图时,我们不得不思考:在这场技术革命中,设计单位该如何把握机遇?

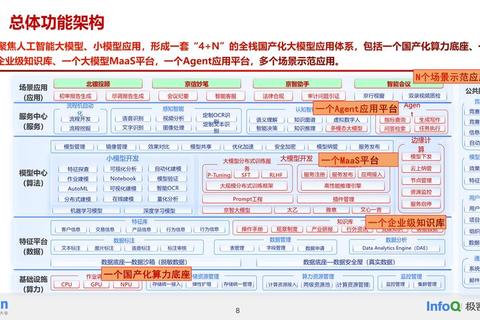

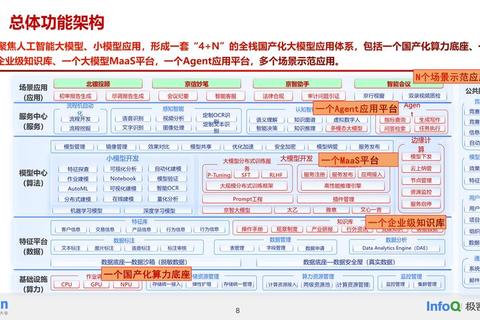

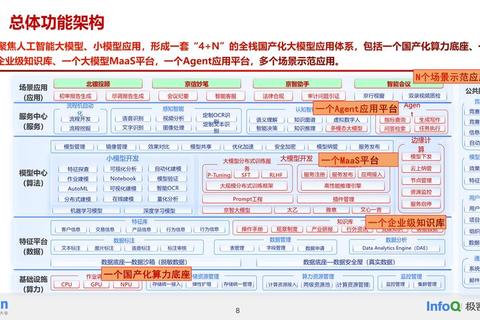

建议采取三步走策略:首先建立智能软件选型矩阵,重点考察多软件数据互通能力(如DeepSEAI支持用户自定义数据集训练);其次培养"算法敏感型"人才团队,掌握参数化设计语言;最后构建企业级知识库,将成功案例转化为可复用的智能设计模块。正如某设计院总工所言:"未来十年,不会驾驭智能计算工具的设计师,就像不会用CAD的绘图员一样寸步难行。

这场由高效精准结构计算软件引发的革新,正在工程设计领域开辟出前所未有的智能新维度。当5G基站的风荷载计算可以边建模边验证,当地铁隧道的抗震分析能即时反馈到施工机械,我们清晰地看见:算法与工程的深度融合,终将重塑人类建造文明的新范式。