1. 智能手机电池技术概述

当前,智能手机电池技术正经历前所未有的革新。随着用户对续航需求的提升,传统锂离子电池已接近能量密度天花板,但通过材料创新与软硬件协同优化,行业正突破瓶颈。例如,硅碳电池能量密度提升至6500mAh以上,固态电池更以480Wh/kg的理论密度成为未来焦点。与此AI算法和智能充电技术通过动态管理充放电策略,进一步延长电池寿命。这种软硬结合的技术路径,正重新定义智能手机的续航体验。

从技术原理看,锂电池通过锂离子在正负极间的迁移实现充放电,但现有石墨负极材料的容量已逼近极限。硅基负极材料(如氧化亚硅)成为主流方向,其容量可达传统材料的3倍。而软件层面,操作系统通过限制后台进程、优化资源调度,可降低20%-30%的日常能耗。这种多维度的技术整合,标志着智能手机电池技术进入协同创新的新阶段。

2. 技术演进与突破性进展

智能手机电池技术的发展可分为三个阶段:早期镍氢电池的容量局限、锂离子电池的普及,以及当前高密度材料与智能管理的融合。2015年后,快充技术成为竞争焦点,例如苹果PD快充功率提升至35W,小米120W快充实现17分钟充满。2022年,荣耀青海湖电池通过多孔碳骨架技术,将容量提升至7000mAh,同时兼容90W快充。这些突破性进展背后,是材料科学和工程设计的双重进步。

近年来,固态电池的研发成为行业分水岭。丰田、三星等企业计划在2025年量产能量密度超300Wh/kg的固态电池,其循环寿命可达2000次以上,远超传统锂电池的500次。柔性电池技术通过可弯曲的聚合物基材,为折叠屏设备提供更灵活的供电方案,例如三星Galaxy Z Fold6已搭载柔性纤维电池,续航提升40%。这些创新不仅延长了单次使用时间,更拓展了设备形态的可能性。

3. 软件驱动的续航优化实践

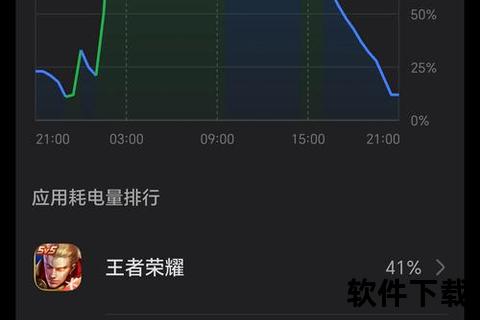

在硬件进步之外,软件优化成为提升续航的关键。电池管理系统(BMS)通过实时监控电压、温度等参数,动态调整充放电曲线。例如,iPhone的“优化电池充电”功能可学习用户习惯,在电量达80%后切换为涓流充电,减少电池损耗。安卓阵营中,华为SuperCharge Turbo 3.0通过AI预测使用场景,自动关闭非必要后台进程,使续航延长1.5小时。

第三方应用也在发挥重要作用。绿色守护、AccuBattery等工具可深度分析耗电行为,并提供个性化节电建议。数据显示,AccuBattery用户平均延长电池寿命23%。AI驱动的预测算法正在普及:谷歌Pixel 9搭载的Tensor G4芯片,通过机器学习预测未来1小时的电量消耗,精度达95%。这些软件创新,让用户无需硬件升级即可获得续航提升。

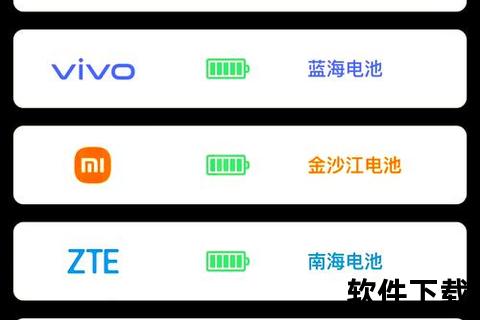

4. 选型与安全使用指南

选择适配的电池管理软件需关注三大核心指标:兼容性、功能完整性和隐私保护。建议优先选择官方或知名厂商工具,例如三星SmartThings、小米省电优化等。对于第三方应用,需确认其通过Google Play Protect认证,并检查权限需求——仅需“电池统计”权限的应用安全性更高。用户应避免使用声称“一键提升续航”的未知来源软件,以防恶意代码窃取数据。

在硬件选配方面,快充设备需匹配原装充电器。例如,苹果30W PD快充头可为iPhone 16 Pro提供峰值27W输入,而第三方未认证产品可能仅达15W。充电宝选购则需警惕容量虚标:额定容量=电池容量×转换效率(通常60%-70%),20000mAh充电宝实际输出约12000mAh,可充iPhone 16约4次。安全认证方面,3C标志和UL认证是基本门槛。

5. 未来趋势与挑战

未来五年,智能手机电池技术将呈现三大趋势:一是全固态电池商业化,预计2030年市场规模超200GWh,成本下降至每Wh 0.8美元;二是硅碳负极普及,2025年搭载该技术的手机占比将超30%,容量突破10000mAh;三是AI深度参与能源管理,通过端侧大模型实现毫秒级资源调度,能耗降低50%。这些技术将推动设备续航向“周充”时代迈进。

技术落地仍面临挑战。固态电池的生产成本是传统锂电池的2-3倍,且规模化生产良率不足60%。硅碳电池则存在膨胀率过高问题,充放电时体积变化达300%,需通过纳米结构设计缓解。软件层面,过度依赖AI可能导致隐私泄露,需建立本地化数据处理机制。解决这些矛盾,需要材料、算法、安全技术的跨学科协作。

智能手机电池技术的革新,本质上是用户体验与物理极限的博弈。从硅碳负极到固态电解质,从快充协议到AI预测,每一次突破都在重新定义“续航”的内涵。对消费者而言,选择兼容性强、安全认证完备的软硬件方案,并养成“浅充浅放”的使用习惯,是延长设备寿命的关键。未来,随着柔性电池、能量回收等技术的成熟,“永不断电”的智能设备或许不再遥远。